ՀՀ քրեական օրենսգրքի 418-րդ և 421-րդ հոդվածներով հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացվեց ՀՀ գլխավոր դատախազություն` Նիկոլ Փաշինյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով՝ Տավուշում ՀՀ ինքնիշխան տարածքները և բնակավայրերը Ադրբեջանին հանձնելու գործընթաց սկսելու կապակցությամբ։ Հաղորդումը կազմել են փաստաբան Արա Զոհրաբյանը և պահեստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանը։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 418-րդ հոդվածի համաձայն․ 1. Պետական դավաճանությունը՝ թշնամու կողմն անցնելը, լրտեսությունը, օտարերկրյա պետությանը, օտարերկրյա կամ միջազգա...

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Տավուշի մարզից սահմանազատումը սկսելը եղել է Բաքվի առաջարկը:«Մենք հայկական կողմին ասացինք, որ եթե իսկապես ցանկանում են առաջ գնալու իրենց պատրաստակամությունը դրսևորել, պետք է այդպես անեն: Կարծում եմ, որ մեր պետական սահմանի մոտ 10-12 կիլոմետրն արդեն կարելի է սահմանազատված համարել։ Սա կարևոր կետ է, և պատահական չէ, որ շատ տարածաշրջանային և ոչ տարածաշրջանային երկրներ արդեն իսկ իրենց աջակցությունն են հայտնել դրան։ Կտեսնենք, թե ինչպես կշարունակվի այս գործընթացը։ Ինչպես արդեն ա...

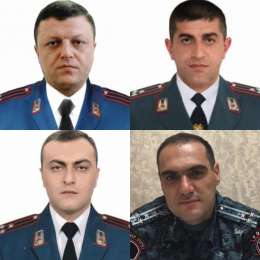

Ազգային ժողովրդավարական բևեռի բողոքի ակցիայի 96 մասնակից բերվել է ոստիկանություն ոստիկանների օրինական պահանջը չկատարելու հիմքով: Այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից: Բեւեռից հայտնում են , որ բերման է ենթարկել նաև Գարեգին Չուգասզյանը և պահեստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանը: Ըստ նրանց հայտնած տեղեկությունների բերման ենթարկվածներին ծեծել են ոստիկանությունում:

«Միասնություն» համազգային շարժման ղեկավար Արման Վարդանյանը գրառում է արել իր ֆեյսբուքյան էջում. «1890-1915 թվականներին իրագործված ցեղասպանությունը, որը խլեց ավելի քան 1,5 միլիոն հայի կյանք, փորձ էր կոտրել մեր ժողովրդի ողնաշարը, բայց թուրք դահիճներին դա չհաջողվեց․ հայերը վերապրեցին և ստեղծեցին հզոր Սփյուռք ու հզոր Հայաստան: Սակայն այսօր մեր երկիրը ծանր օրեր է ապրում․ մեզ երկու կողմից սպառնում և ճնշում է առավել հզորացած թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։ Չնայած դրան՝ մենք հաղթահարելու ենք այս ամենը մեր միասնականությա...

Տավուշում ՀՀ իշխանությունների միակողմանի զիջումների շարքը, կարծես թե, չի ավարտվելու, այս մասին են վկայում ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները, որոնց համաձայն հերթը այսպես կոչված՝ անկլավներինն ու էքսկլավներինն է: Հայաստանի իշխանությունները նույնպես նշել են, որ հաջորդիվ պատրաստվում են լուծել այս հարցը, ըստ էության՝ հանձնելով դրանք թշնամուն: Ինչ ռիսկեր է պարունակում այս քայլը: Բարխուդարլու եւ Սոֆուլու գյուղերի տարածքները հանձնելու դեպքում մոտակա Այգեհովիտ ու Դիտավան գյուղերը սահմանագծից հեռու կլինեն մո...

Ամենադիտված

Ամենադիտված

Մայիսի 20-ից Վրաստան ենք գնալու Ադրբեջանի միջով. նոր քարտեզ սահմանազատումից հետո

Մայիսի 20-ից Վրաստան ենք գնալու Ադրբեջանի միջով. նոր քարտեզ սահմանազատումից հետո

Նիկոլ Փաշինյանը լուսանկար է հրապարակել տիկնոջ հետ

Նիկոլ Փաշինյանը լուսանկար է հրապարակել տիկնոջ հետ

Ախալքալաքում անցկացվել է պահանջատիրական ջահերով երթ (լուսանկարներ)

Ախալքալաքում անցկացվել է պահանջատիրական ջահերով երթ (լուսանկարներ)

Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դըկոտինյին Հայոց ցեղասպանության տարելիցին նվիրված գրառում է արել

Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դըկոտինյին Հայոց ցեղասպանության տարելիցին նվիրված գրառում է արել

Երևանում ընթանում է ջահերով երթ՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին (տեսանյութ, լուսանկարներ)

Երևանում ընթանում է ջահերով երթ՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին (տեսանյութ, լուսանկարներ)

Nissan Qashqai-ը նոր թարմացված մոդել է ներկայացրել (լուսանկարներ)

Nissan Qashqai-ը նոր թարմացված մոդել է ներկայացրել (լուսանկարներ)

Ռուսաստանում սպանել են երկու ոստիկանի, հափշտակել նրանց զենքն ու դիմել փախուստի (լուսանկարներ)

Ռուսաստանում սպանել են երկու ոստիկանի, հափշտակել նրանց զենքն ու դիմել փախուստի (լուսանկարներ)

Կիսամերկ Քայլի Ջենները՝ իր «Khy» բրենդի գովազդային արշավում (լուսանկար)

Կիսամերկ Քայլի Ջենները՝ իր «Khy» բրենդի գովազդային արշավում (լուսանկար)

Մագա Հարությունյանը և Սուրեն Փահլևանյանը պսակադրվել են (լուսանկարներ)

Մագա Հարությունյանը և Սուրեն Փահլևանյանը պսակադրվել են (լուսանկարներ)

Գազայի հատվածում զոհերի թիվը հասել է 34 049-ի (լուսանկարներ)

Գազայի հատվածում զոհերի թիվը հասել է 34 049-ի (լուսանկարներ)

Ռուսաստանում ռազմական ինքնաթիռ է կործանվել. անձնակազմի անդամներից մեկը կորել է (լուսանկարներ, տեսանյութ)

Ռուսաստանում ռազմական ինքնաթիռ է կործանվել. անձնակազմի անդամներից մեկը կորել է (լուսանկարներ, տեսանյութ)

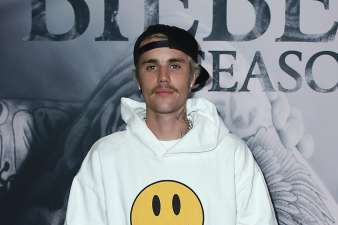

«Կարծես անօթևան լինի»․ Ջասթին Բիբերին ծաղրել են հանդերձանքի պատճառով (լուսանկար)

«Կարծես անօթևան լինի»․ Ջասթին Բիբերին ծաղրել են հանդերձանքի պատճառով (լուսանկար)

Քիմ Քարդաշյանը սև բիկինիով ցուցադրել է կազմվածքը (լուսանկարներ)

Քիմ Քարդաշյանը սև բիկինիով ցուցադրել է կազմվածքը (լուսանկարներ)